Reallabor Salzburg – unsere Leistungen

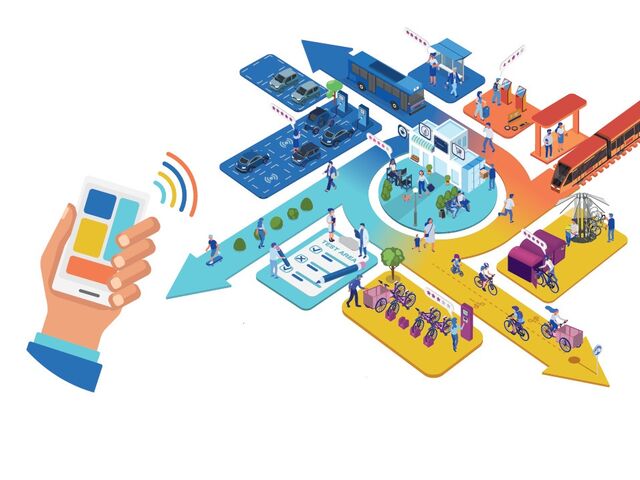

Über die Basisdienstleistungen, wie zum Beispiel Vernetzung der Akteur:innen, Marketing und Bewusstseinsbildung, können neue Innovationsvorhaben initiiert und begleitet werden. Diese testen ihre neuartigen Dienstleistungen, Produkte oder Systeme in den Reallaborumgebungen der Testkorridore oder der Haltestellen 4.0. Für diese Reallaborumgebungen stellt zukunftswege.at auch unterschiedliche Mobilitäts- und Grundlagendaten bereit. Diese kommen entweder direkt von den zuständigen Gebietskörperschaften (Basisdaten) oder werden aus einer der im Projekt bereitgestellten Leistungen generiert. Ein Zugang zu den Dienstleistungen ist auch ohne Nutzung der physischen Infrastruktur der Reallaborumgebungen möglich.

Dienstleistungen

- Bikeability

- Bike Quality

- C-ITS Verkehrsknoten

- Customer Journey

- Dokumentations- und Datenplattform

- Fahrradmobilität

- Haltestelle 4.0

- Integrative Trassenanalyse

- Verkehrsdaten IV/ÖV

- Walkability

Dateninfrastruktur

- Daten der Dienstleistungen

- Basisdaten ÖV

- Basisdaten IV

- Basisdaten nmIV

- Raumstrukturdaten

Physische Infrastruktur

- Testkorridor Stadt Salzburg

- Testkorridor Stadt Salzburg – Neumarkt

- Testkorridor Stadt Salzburg – Freilassing

- Testkorridor Stadt Salzburg – Bad Reichenhall

- Haltestelle 4.0 Neumarkt

Basisdienstleistungen

Durch die in den Basisaufgaben enthaltenen Vernetzungsaktivitäten werden maßgebliche mobilitätsrelevante Akteur:innen und Stakeholder aus den unterschiedlichen Fachbereichen laufend aktiviert und vernetzt

Dies soll den laufenden Erfahrungsaustausch und den Wissens- und Innovationstransfer unterstützen. Bei allen Innovationsvorhaben werden auch kooperative Prozesse angeregt. Im Kontext der Bewusstseinsbildung für nachhaltige Mobilitätssysteme werden Nutzer:innen oder Bürger:innen über innovative Planungs- und Entwicklungsprozesse miteingebunden.

Bewusstseinsbildung und Wissenstransfer

Vertretung und Sichtbarmachung von zukunftswege.at nach außen

Akquise und Basisberatung von Innovationsvorhaben

Kommunikation mit Stakeholder:innen, Fach-Community, Industrie und Wirtschaft

Vernetzung der Akteur:innen

Strategie zur Erschließung grenzüberschreitender Datengrundlagen

Dienstleistungen

Wir unterstützen Projekte mit speziellen Datengrundlagen

Unsere Forschungspartner:innen bieten spezielle Leistungen aus ihren Forschungsentwicklungen an. Somit können Wirtschaft und Industrie spezielle Daten für ihre Projekte nutzen, die derzeit nur in unseren Testumgebungen vorliegen.

Haben Sie mit Ihrem Projekt Interesse, eine oder mehrere der unten angeführten Dienstleistungen zu nutzen, so kontaktieren Sie uns bitte direkt über unseren Kooperationsantrag.

- Bikeability

- Bike Quality

- C-ITS Verkehrsknoten

- Customer Journey

- Dokumentations- und Datenplattform

- Fahrradmobilität

- Haltestelle 4.0

- Integrative Trassenanalyse

- Verkehrsdaten IV/ÖV

- Walkability

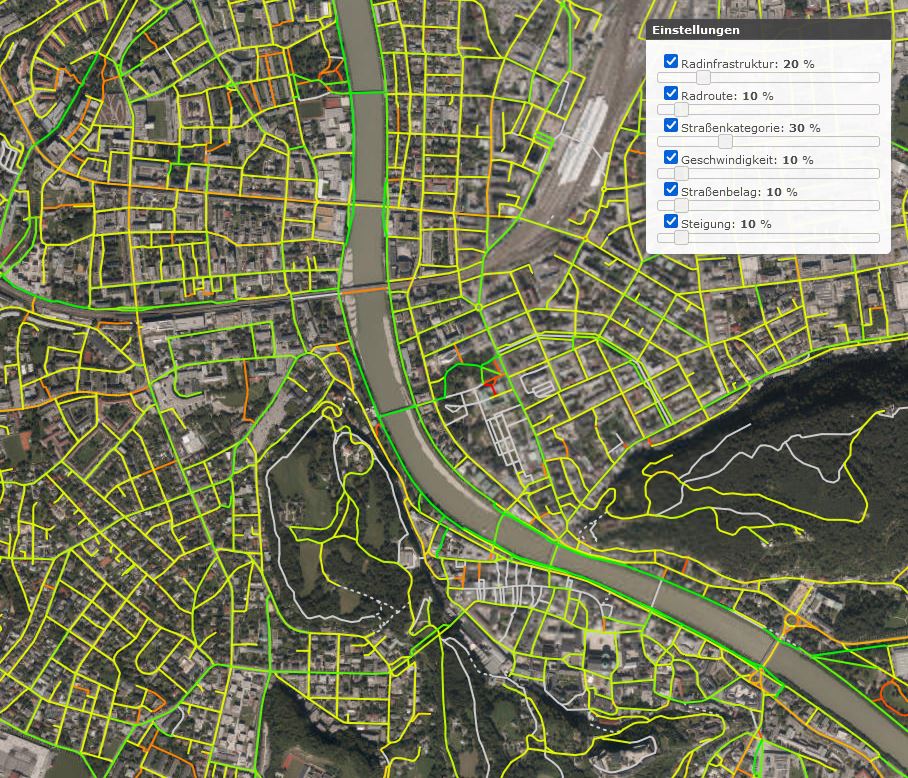

Bikeability

Fahrradinfrastruktur auf dem Prüfstand

Radverkehr hat in Städten und Regionen eine verstärkte Aufmerksamkeit erlangt und ist ein zentraler Schlüssel für aktive Mobilität sowie einem integrierten Umweltverbund. Der Radverkehr hat einerseits das Potenzial kurze Wege zu substituieren und andererseits als Zubringer für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu fungieren. Eine einheitliche und systematische Betrachtung der Eignung und Befahrbarkeit des Radverkehrsnetzes – Bikeability – in einem vorgegebenen Planungsgebiet ist dabei essenziell. Dazu wurde die Dienstleistung Bikeability vom Mobility Lab der Universität Salzburg entwickelt.

Problemstellung

Eine einheitliche Betrachtung von Verkehrsnetzen zur Beurteilung deren Tauglichkeit für den Radverkehr über ganze Planungsräume hinweg ist ein wichtiger Schritt zur systematischen Verbesserung der Radinfrastruktur. Die vollständige und objektive Erhebung in der Natur ist jedoch sehr aufwendig und zeitintensiv.

Methode

Der Bikeability-Index drückt die Eignung von Straßenabschnitten für den Radverkehr aus. Der interoperable und übertragbare Bikeability-Index wird als Attribut auf einen entsprechenden Verkehrsgraphen referenziert und kann als Grundlage für diverse Analysen verwendet werden.

Lösung

Die Bewertung der Ausstattung des Straßenraums erlaubt eine einheitliche Vergleichbarkeit auf Basis amtlicher Daten (Graphenintegrationsplattform – GIP). Dort werden alle straßenbezogenen Informationen hinterlegt. Daraus lassen sich Indikatoren ableiten, die die Eignung für den Radverkehr (Bikeability) beeinflussen. Ergebnis ist eine bewertete Zusammenschau des gesamten Radverkehrsnetzes im betreffenden Planungsgebiet. Aufgezeigt werden u.a. im Sinne der Verkehrssicherheit „fahrradfreundliche“ Abschnitte aber auch Lücken im Netz. Eine systematische Ableitung von Hotspots, Maßnahmen und Prioritäten wird dadurch unterstützt. Abgestimmt mit anderen Dienstleistungen, wird der Bikeability-Index für die Testkorridore aufbereitet und für Innovationsvorhaben bereitgestellt.

Bike Quality

Qualitätsmessung von Radfahrinfrastruktur

Für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist das Fahrrad das beste Transportmittel für kurze bis mittellange Strecken. Um die Attraktivität von Fahrradfahren zu erhöhen, ist eine Verbesserung der bestehenden Infrastruktur ausschlaggebend. Salzburg Research bietet mit der Dienstleistung Bike Quality eine neutrale Entscheidungsgrundlage für gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächenqualität von Radwegen an.

Problemstellung

Um den Radverkehrsanteil zu steigern und zum Erreichen von Klimazielen beizutragen, braucht es gezielte Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbesserung der bestehenden Radinfrastruktur. Mit Bike Quality setzt Salzburg Research digitale Technologien ein, um die Bereiche mit dem größten Handlungsbedarf in einem Radwegnetz zu identifizieren.

Methode

Mittels eines am Fahrradlenker befestigten Smartphones und einer eigens dafür entwickelten App werden Vibrationen und Stöße während der Fahrt erhoben. Alle vordefinierten Radrouten werden mit dieser Methode wiederholt in beide Richtungen befahren, um die notwendigen Daten zu erfassen. Im Anschluss an die Datenerfassung wird die Oberflächenqualität des definierten Radwegnetzes durch Verfahren der Datenanalyse ermittelt. Die aufgezeichneten Daten werden auf einen digitalen Straßengraphen (z.B. Graphenintegrations-Plattform – GIP) referenziert. Die aus den Daten abgeleitete Oberflächenqualität wird in vier Klassen eingeteilt: „Komfortabel“, „Fahrtauglich“, „Schlecht“ und „Sehr schlecht“. Ebenso werden auf Basis der aufgezeichneten Daten in der Datenanalyse leichte, mittlere und starke Schläge extrahiert. Diese können beispielsweise auf Schlaglöcher oder starke Unebenheiten zurückgeführt werden. Eine Überlagerung der Oberflächenqualität mit den Schlägen erlaubt somit Rückschlüsse auf einzelne Problemstellen.

Lösung

Mit Bike Quality können Qualitätsparameter der Radfahrinfrastruktur gemessen werden. Die Verkehrsplanung erhält dadurch eine neutrale Entscheidungsgrundlage für künftige Planungen und gezielte Verbesserung der Fahrradinfrastruktur. Investitionen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur können so gezielt vorgenommen und die Attraktivität des Fahrradfahrens gesteigert werden. Abgestimmt mit anderen Dienstleistungen, werden die Ergebnisse der Bike Quality Analyse für die Testkorridore aufbereitet und für Innovationsvorhaben bereitgestellt.

Abbildung 1: Proband:innen bei der Datenaufzeichnung

Abbildung 2: Die Datenaufzeichnung erfolgt mit baugleichen Rädern und vordefiniertem Reifendruck

Abbildung 3: Ein Smartphone wird auf der Lenkstange eines Fahrrads montiert, mit der BikeQuality App erfolgt die Datenerfassung für die Bewertung der Qualität der Infrastruktur

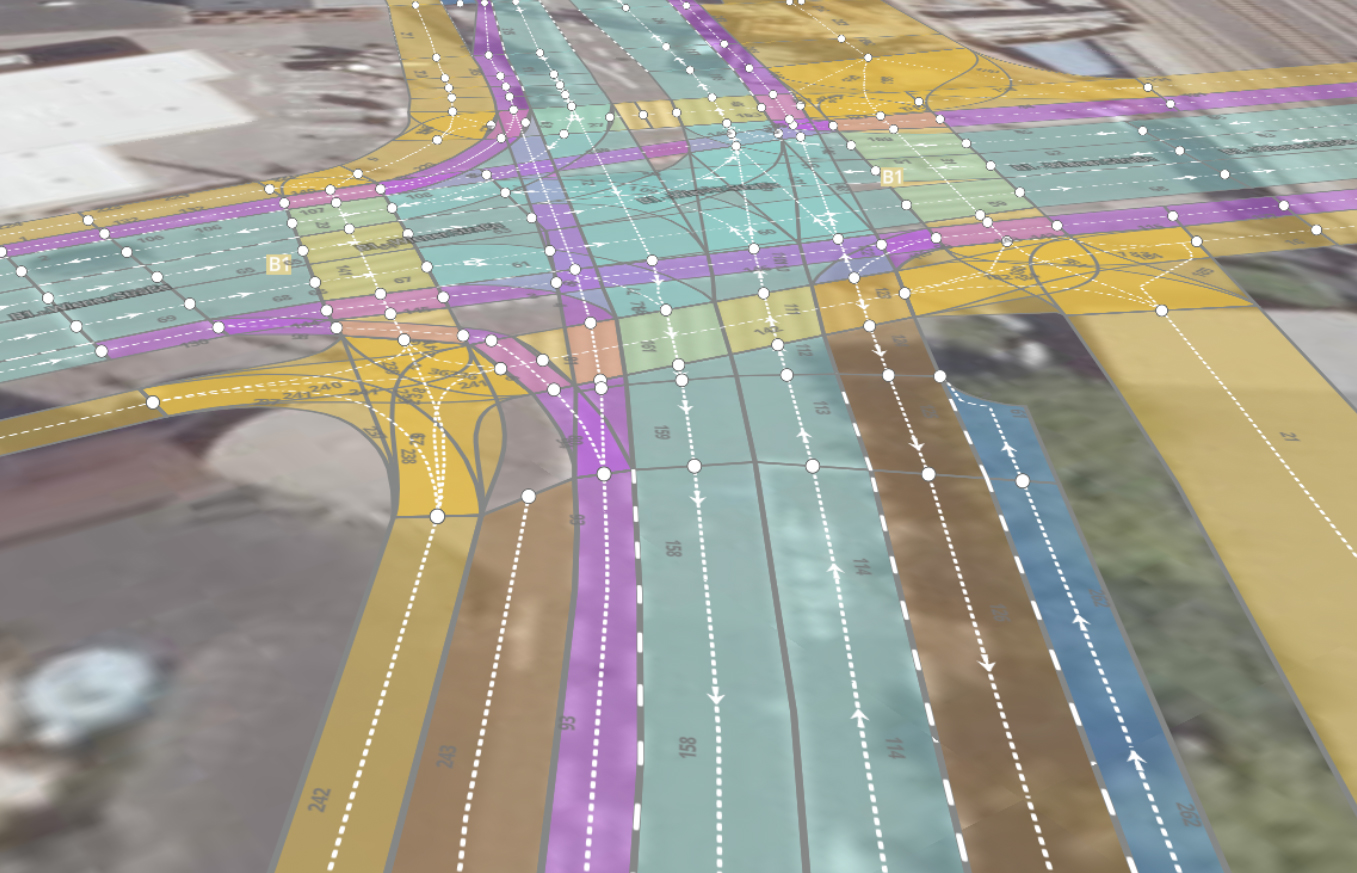

Kooperativer Verkehrsknoten

Reale Testumgebung für C-ITS Dienste und Quelle umfangreicher Verkehrsdaten

Kooperative Intelligente Transport Systeme (Cooperative Intelligent Transport Systems; C-ITS) vernetzen Verkehrsteilnehmende und gelten als vielversprechender Ansatz, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Gerade im städtischen Umfeld sind Verkehrssituationen oft komplex und die Wahrnehmung der Fahrer:innen wegen Verdeckung durch andere Verkehrsteilnehmer:innen häufig eingeschränkt. Durch die Kommunikation von Fahrzeugen untereinander und von Fahrzeugen mit der Infrastruktur kann eine kooperative Wahrnehmung geschaffen werden.

Diese Kommunikation ist die Grundlage dafür, dass Gefahrensituationen frühzeitig erkannt und auch Warnungen versendet werden können. C-ITS kann die Effizienz der Verkehrssysteme erhöhen. Durch eine hochwertige Datengrundlage wird eine smarte Verkehrssteuerung ermöglicht, um Fahrzeiten und Staus zu reduzieren.

Salzburg Research betreibt an ausgewählten Kreuzungen C-ITS Testknoten, die die Entwicklung neuartiger Ansätze für C-ITS Anwendungen und die Evaluierung bestehender Ansätze unterstützen können. Die dabei erhobenen Verkehrsdaten bieten umfangreiche Möglichkeiten zur Analyse des Verkehrsgeschehens im Allgemeinen und im Hinblick auf automatisierte oder autonome Fahrzeuge im Speziellen.

Problemstellung

C-ITS ist ein vielschichtiges Thema mit verschiedensten Komponenten. Wesentliche Komponenten sind beispielsweise die verwendete Kommunikationstechnologie, standardisierte Formate für den Informationsaustausch, inhaltliche Qualität der Informationen und ihre Eignung für konkrete Anwendung, sowie Zeiteffizienz und Zuverlässigkeit von Anwendungen. Die komplexe Natur des Verkehrsgeschehens in der Realität erfordert praxisnahe Forschung und Entwicklung, da viele Aspekte der Realität und mögliche unerwartete Szenarien nicht oder nur schwer simuliert werden können. Aufgrund der verschiedenen Komponenten dieses Themas bedarf es einer umfangreichen Testumgebung mit realen Bedingungen.

Methode

Salzburg Research stellt ausgewählte C-ITS Testknoten für die Erprobung von Innovationsvorhaben zur Verfügung:

- C-ITS Nachrichten: Entlang der Testkorridore von zukunftswege.at werden drei ausgewählte Verkehrsknoten zu kooperativen Testknoten ausgebaut. Das bedeutet, dass für diese Verkehrsknoten C-ITS-Dienste über eine Datenschnittstelle zur Verfügung gestellt werden. Dazu zählen das Empfangen von Nachrichten von C-ITS-fähigen Fahrzeugen und von der Verkehrsinfrastruktur, wie beispielsweise Schaltzeiten der Lichtsignalanlagen.

- Bewegungsdaten von Verkehrsteilnehmer:innen: Darüber hinaus werden die ausgewählten Verkehrsknoten mit zusätzlicher Sensorik ausgestattet, mit deren Hilfe sämtliche Verkehrsbewegungen am Verkehrsknoten automatisiert erfasst und nach Bewegungsmodus (Fußgänger:innen, Radfahrer:innen, MIV, ÖV) klassifiziert werden können. Einerseits beschreiben klassifizierte Trajektorien die Bewegung von Verkehrsteilnehmer:innen präzise und in hoher Frequenz und können entweder in Echtzeit oder als historische Daten zur Verfügung gestellt werden. Andererseits werden an den Knoten Zähldaten nach der 8+1 Klassifizierung laut TLS 2012 sowie die ÖV-Überfahrtzeiten erhoben. Künftig soll auch möglich sein, dass die Trajektorien zusätzlich als C-ITS Nachricht (Collective Perception Message (CPM), diese Nachricht gibt Auskunft über wahrgenommene Objekte in der Umgebung) ausgesendet und von C-ITS-fähigen Fahrzeugen empfangen werden können.

- Digitales Abbild: Außerdem kann für ausgewählte Testknoten eine fahrspurgenaue, digitale Karte der Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Diese beschreibt einzelne Spuren inhaltlich (z.B. Gehweg oder Fahrzeugspur, Randstein als Begrenzung) und enthält die semantischen Beziehungen zwischen den Spuren (z.B. parallel angrenzend, aber Spurwechsel nicht erlaubt).

- Datenschnittstellen: Die oben beschriebenen Daten werden als C-ITS Nachrichten an den Verkehrsknoten ausgesendet, können live über eine Schnittstelle (als MQTT-Stream) oder als historischer Datenexport zur Verfügung gestellt werden.

Lösung

Salzburg Research bietet über diese Dienstleistung die nötige Infrastruktur für Forschung und Entwicklung im C-ITS-Bereich unter realen Bedingungen sowie umfangreiche Verkehrs- und Bewegungsdaten in hoher Qualität.

Abbildung: HD-Map einer Kreuzung in der Stadt Salzburg, © Orthophoto: basemap.at, Bearbeitung Salzburg Research

Customer Journey

Erkenntnisse für Innovationsvorhaben werden methodisch bzw. datenrelevant zur Verfügung gestellt

Die „Customer Journey“ soll für repräsentative Kund:innen (Arbeits-/Freizeitpendler:innen, touristische Wege) im Sinne von durchgängigen Wegeketten analysiert und visualisiert werden und darauffolgend die Erkenntnisse für Innovationsvorhaben methodisch bzw. datenrelevant zur Verfügung gestellt werden. Gekoppelt mit quantitativen Methoden sollen die Schritte der Mobilitätskunden:innen (Gefühle, Motivationen, User Experience) analysiert werden, um eine nachhaltige Verhaltensänderung zu erreichen.

Integrative Analysen sollen typische Alltagswege aufzeigen und ideale Wege unter optimierter Verkehrsmittelwahl erforschen. Um Bedürfnisse der Kund:innen im Umweltverbund abzubilden, wird auch auf grenzübergreifende Daten zurückgegriffen. Über begleitende Maßnahmen (u.a. Mobilitätsveranstaltungen, Bürgerbeteiligung) wird auch eine Bewusstseinsbildung im Kontext nachhaltiger Mobilität / Klimaschutz angestrebt. Auf planerische Steuerungsinstrumente wie z. B. den Moreco-Haushaltsrechner wird aufgebaut, und Innovationsvorhaben zugänglich gemacht.

Datenplattform

Suchen, finden und bewerten von Mobilitätsdaten

Die Dokumentation von Daten und die standardisierte Bereitstellung dieser Daten bzw. deren Metadaten sind wesentlich, um diese auffindbar zu machen. Im Vergleich zu anderen Geoportalen werden in der zukunftswege.at Datenplattform nicht nur vollständige Daten bereitgestellt, sondern auch Forschungsdaten und projektspezifische Ergebnisse dokumentiert, welche bislang in anderen Plattformen nicht vorliegen.

Problemstellung

Viele Daten und deren Metadaten werden oftmals erst nach langen Kontrollprozessen oder gar nicht bereitgestellt und können somit auch nicht bei Bedarf gesucht und gefunden werden. Am Beispiel der Initiative zukunfstwege.at, wo viel Information und Daten entstehen und kooperativ weiterentwickelt werden wird ein Framework entwickelt und getestet, um Information zu wissenschaftlichen und projektspezifischen Mobilitätsdaten und Dokumentationen strukturiert zugänglich machen zu können. Gerade im Bereich der Mobilitätsforschung ist dies durch die große Zahl an beteiligten Institutionen und Stakeholdern ein wichtiger Aspekt.

Methode

Die Implementierung der prototypischen Datenplattform erfolgt als Weiterentwicklung der UML Entwicklungsplattform und basiert auf ArcGIS Online. Der ArcGIS Metadateneditor ermöglicht ein standardkonformes Eintragen der verschiedenen Inhalte basierend auf Metadatenstandards wie z. B. ISO 19139 und INSPIRE. Mit dem ArcGIS Hub wird eine grafische Benutzeroberfläche entwickelt, um einen nutzerfreundlichen Zugriff auf die Inhalte der Datenplattform zu gewährleisten.

Lösung

Die Datenplattform zielt auf den Wissensaustauch über bislang unveröffentlichten Mobilitätsdaten aus dem Bereich Forschung, Wirtschaft und Verwaltung und unterstützt das Suchen, Finden und Bewerten von diesen Inhalten. Um diese Inhalte auffindbar zu machen, müssen diese zuerst in ArcGIS Online standardkonform dokumentiert werden. Dabei werden verschiedene Formate wie Dokumente (z. B. File Geodatabase, Shapefile, Bilder, KML, CAD, CSV, PDF), Anwendungen (z. B. Webkarten, URLs zu Websites) und andere Geodaten (z. B. OGC WMS/WFS/WMTS, I3S Scene Layer) unterstützt. Die Datenplattform wird sukzessive mit Forschungsinhalten aus zukunftswege.at befüllt. Eine Erweiterung mit Daten anderer Initiativen und Projekten ist möglich.

Fahrradmobilität

Datenbestände werden für Innovationsvorhaben bereitgestellt

Im Reallabor werden eine Vielzahl von Informationen zur Fahrradmobilität in unterschiedlichen Datenbeständen aufgebaut und abgebildet. Dazu zählen Informationen zur Infrastruktur und Fahrbahnbeschaffenheit, Zähldaten, Verteilung des Radverkehrs im Netz sowie Eigenschaften der Netzqualität.

Ziel ist es, diese Datenbestände zu integrieren und als harmonisierten Datenlayer für Innovationsvorhaben bereitzustellen.

Haltestelle 4.0

Zielgerichtet durch Innovationsvorhaben weiterentwickelt und wissenschaftlich begleitet

Die Haltestelle 4.0 und die mit ihr verbundenen Dienste sollen für Innovationsvorhaben zur Verfügung stehen, zielgerichtet durch Innovationsvorhaben weiterentwickelt und wissenschaftlich begleitet werden.

Es besteht erstmals die Möglichkeit, Know-how bzw. Daten aus einem Echtbetrieb einer Haltestelle 4.0 (Monitoring) zu generieren und diese mit Planungsstrategien und -tools zu kombinieren, um die Inwertsetzung für weitere Innovationsvorhaben in der Fläche zu ermöglichen. Dazu werden Ansätze aus dem Leitprojekt ULTIMOB wie modellierte Pendlerpotenziale oder der “Multimodale Aktionsplan” (multimodale Ausstattungen an Knoten) weiterentwickelt und mit Nutzerdaten angereichert. So können Innovationsvorhaben in Richtung Verbesserung der Wirksamkeit von ÖV-Systemen (Zugänglichkeit, ÖV-Verbesserung, Gesellschaft etc.) besser simuliert und geplant werden. Beiträge zum weiteren Aufbau bzw. der Planung zusätzlicher Reallaborhaltestellen in der Stadt Salzburg und im Bundesland Salzburg werden erstellt.

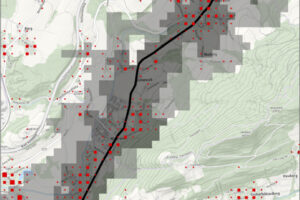

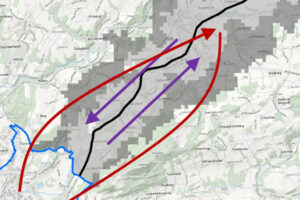

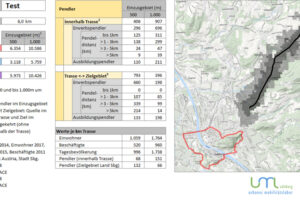

Integrative Trassenanalyse

Potentiale von Trassen vergleichen

Zur Stärkung des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) ist eine standardisierte Datengrundlage für die Planenden notwendig. Um transparente Entscheidungen dafür zu unterstützen, sollte Methode entwickelt werden, zur Analyse von bestehenden oder möglichen Bahn- oder Bus-Trassenverläufen sowie beliebiger Einzel-Standorte (u.a. Haltestellen) im Hinblick auf Pendlerdynamik, Raumpotentiale und Bevölkerungsstruktur. Basierend auf einheitlicher Methodik, Datengrundlage und Indikatoren können rasch Analysen durchgeführt um einen standardisierten, evidenzbasierten Vergleich zwischen den Trassen / Standorten zu ermöglichen.

Problemstellung

Im Zuge der Erstellung von regionalen Entwicklungsplänen oder Strategien verschiedener Szenarien zur Erweiterung oder Weiterentwicklung des regionalen Bus- Schienen- oder Radwegenetzes ist eine standardisierte Datengrundlage notwendig. Dies wäre durch einen erheblichen Aufwand für Datenbeschaffung und Analyse umzusetzen. Dieser Aufwand soll durch das Modul „Integrative Trassenanalyse“ erheblich vereinfacht werden.

Methode

Das Tool der Trassenanalyse errechnet im ersten Schritt das Einzugsgebiet der Trasse, welches fußläufig erreichbar ist. Dies basiert auf Grundlage amtlicher Daten (Graphenintegrationsplattform – GIP) und wird bei neuen Trassen durch neue Zugangswege ergänzt. Das Einzugsgebiet wird hinsichtlich verschiedener statistischer Kennzahlen (aktuelle Einwohner, Tagesbevölkerung, Pendler) ausgewertet. Die Auswertungen können sich dabei auf das Einzugsgebiet der gesamten Trasse (unabhängig von Haltestellen) oder auf jenes, bestehender oder geplanter Haltestellen entlang der Trasse beziehen.

Lösung

Als Ergebnis wird ein Indikatorenblatt je Trasse erzeugt, das den Vergleich der Trassen als gesamtes ermöglicht. Es enthält die wichtigsten Kennzahlen jeweils für das Einzugsgebiet der Trasse, u.a.: Potenziale Einwohner, Tagesbevölkerung, Pendlerzahlen entlang der Trasse (jeweils Erwerb und Schüler), Ein- und Auspendler aus definierten Gebieten, Pendler nach Wegelängen (bspw. bis 1km, 1-3km, über 3km), Potenziale je km Trasse

Zusätzlich können mit einer Potenziallinie (Liniendiagramm der Potenziale einzelner Trassensegmente) die Unterschiede des Potenzials verschiedener Abschnitte innerhalb einer Trasse gezeigt werden und Hinweise für eine Haltestellenplanung bzw. -optimierung geben.

Die Kennzahlen entsprechen immer den theoretisch möglichen Potenzialen. Der größte Nutzen liegt daher im Vergleich von Trassenvarianten bzw. im Vergleich von geplanten und bestehenden Trassen. Wenn verfügbar, können diese mit Daten zur Verkehrsmittelwahl /Modal Split verknüpft werden.

Verkehrsdaten IV/ÖV

Reale Verkehrsdaten für die Testkorridore von zukunftswege.at

Im Rahmen von EchtzeitVerkehrsInformationStraße Österreich (EVIS.AT) werden für das Land Salzburg anonymisierte Floating Car Data (FC-Daten) von Fahrzeugen aufgezeichnet, verarbeitet und gespeichert. Für zukunfstwege.at werden auf Basis der historisch gespeicherten FC-Daten tageszeitabhängige Fahrzeiten für den motorisierten Individualverkehr (MIV) und den straßengebunden öffentlichen Verkehr (ÖV) aggregiert und bereitgestellt. Diese Daten werden als Grundlage für innovationsvorhaben im Mobilitätslabor zukunfstwege.at angeboten.

Methode

Die Grundklage für die realen Verkehrsdaten stellen folgende Datenquellen dar:

- Floating Car Data (FC-Daten): FC-Daten, sind Daten, welche mit Hilfe von Fahrzeugen, die im Verkehr teilnehmen, generiert werden. Sie liefern reale Messwerte und es kann somit ein zuverlässiges Abbild der Realität generiert werden. Die FC-Daten für diese Dienstleistung werden im Auftrag des Landes Salzburg im Rahmen von EVIS.AT erhoben und verarbeitet. Dabei wird insbesondere auf die Anonymität der Daten geachtet. Die Herkunft der Daten im Bundesland Salzburg setzt sich aus Bussen des ÖPNV sowie Servicefahrzeuge, Flotten für Krankentransporte, diversen LKW-Flotten, Mannschaftstransportfahrzeuge der Baubranche sowie vernetzten Fahrzeugen zusammen. Durch die Speicherung von Flottencharakteristika (z.B. Busse, LKWs, PKWs) können Auswertungen für den motorisierten Individualverkehr (MIV) und den straßengebunden öffentlichen Verkehr (ÖV) durchgeführt werden.

- Graphenintegrationsplattform GIP.AT: Die GIP.AT ist der multimodale digitale Verkehrsgraph der öffentlichen Verwaltung für ganz Österreich. Dabei wird das Straßennetz in Form von sogenannten Links und Knoten unter der Berücksichtigung der erlaubten Fahrtrichtungen und Abbiegebeziehungen modelliert. Im Bundesland Salzburg wird die GIP.AT von Stadt und Land Salzburg laufend aktualisiert und im Rhythmus von zwei Monaten als OpenGovernmentData (OGD) bereitgestellt. Die GIP.AT ist die Grundlage für die Bereitstellung der IV- und ÖV-Daten für die Testkorridore von zukunfstwege.at. Dabei werden die relevanten GIP-Links aus der jeweils gültigen GIP-Version von GIP.AT extrahiert und die IV- und ÖV-Daten auf die GIP-Links referenziert.

Die tageszeitabhängigen Fahrzeiten für den motorisierten Individualverkehr (MIV) und den straßengebunden öffentlichen Verkehr (ÖV) werden nach folgender Methodik auf Basis der historisch gespeicherten FC-Daten und den GIP-Links aggregiert:

- Fahrgeschwindigkeit v85: Die v85 ist eine verkehrsplanerische Kennzahl und beschreibt die Geschwindigkeit, die auf einem Straßenabschnitt von Verkehrsteilnehmer:innen gefahren werden kann. Dabei wird die Fahrgeschwindigkeit v85 wird aus dem 85%-Quantil aller historisch gespeicherten FC-Daten von 12 Monaten auf einem Straßennetz-Link unter Berücksichtigung der erlaubten Fahrtrichtungen berechnet.

- Tageszeitabhängige Ganglinien: Die tageszeitabhängigen Ganglinien beschreiben die durchschnittlichen Geschwindigkeitswerte im 15-Minuten-Intervall zwischen 6:00 und 20:00 Uhr für jeden GIP-Link und erlaubter Fahrtrichtung. Dabei werden wiederum die historisch gespeicherten FC-Daten von 12 Monaten verwendet.

Walkability

Fußgängerfreundlichkeit auf dem Prüfstand

Fußverkehr hat in Städten und Regionen eine verstärkte Aufmerksamkeit erlangt und ist ein zentraler Schlüssel für aktive Mobilität sowie einen integrierten Umweltverbund. Das Potenzial, kurze Wege zu substituieren und andererseits als Zubringer für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu fungieren, ist evident. „Fußgängerfreundlichkeit“ ist aber auch untrennbar mit der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum verbunden. Eine einheitliche und systematische Betrachtung der Eignung des Wegenetzes für den Fußverkehr in einem vorgegebenen Planungsgebiet ist dabei essenziell. Dazu wurde die Dienstleistung Walkability vom Mobility Lab der Universität Salzburg entwickelt.

Problemstellung

Eine einheitliche Betrachtung von Verkehrsnetzen zur Beurteilung deren Tauglichkeit für den Fußverkehr über ganze Planungsräume hinweg ist ein wichtiger Schritt zur systematischen Verbesserung der Fußgängerinfrastruktur. Die vollständige und objektive Erhebung in der Natur ist jedoch sehr aufwendig und zeitintensiv.

Methode

Der Walkability-Index setzt sich unter anderem aus Eigenschaften der Fußgängerinfrastruktur, Topographie, Netzdichte und Parameter zur Verkehrssicherheit zusammen. Der Index drückt die Eignung von Straßenabschnitten für den Fußgängerverkehr aus. Der interoperable Walkability-Index wird als Attribut auf einen entsprechenden Verkehrsgraphen referenziert und kann als Grundlage für diverse Analysen verwendet werden.

Lösung

Die Bewertung der Ausstattung des Straßenraums erlaubt eine einheitliche Vergleichbarkeit auf Basis amtlicher Daten (Graphenintegrationsplattform – GIP). Dort werden alle straßen- und wegebezogenen Informationen hinterlegt. Daraus lassen sich Indikatoren ableiten, die die Eignung für den Fußverkehr (Walkability) beeinflussen. Ergebnis ist eine bewertete Zusammenschau des gesamten Fußverkehrsnetzes im betreffenden Planungsgebiet. Aufgezeigt werden u.a. im Sinne der Verkehrssicherheit „fußgängerfreundliche“ Abschnitte aber auch Lücken im Netz. Eine systematische Ableitung von Hotspots, Maßnahmen und Prioritäten wird dadurch unterstützt. Abgestimmt mit anderen Dienstleistungen, wird der Walkability-Index für die Testkorridore aufbereitet und für Innovationsvorhaben bereitgestellt.

Besondere Bedeutung hat der Fußverkehr im Kontext der ersten und letzten Meile im öffentlichen Verkehr. Ein Walkability-Index setzt sich unter anderem aus Eigenschaften der Fußgängerinfrastruktur, Topographie, Netzdichte und Parameter zur Verkehrssicherheit zusammen. Ziel ist der Aufbau eines interoperablen und übertragbaren Index, der als Attribut auf einem entsprechenden Verkehrsgraphen referenziert, für Umfeld- sowie Erreichbarkeitsanalysen eingesetzt und in Summe methodisch und datenrelevant für Innovationsvorhaben zur Verfügung gestellt wird.

Dateninfrastruktur

Über das Mobilitätslabor zukunftswege.at können unterschiedliche Mobilitätsdaten zur Verfügung gestellt werden. Einerseits handelt es sich dabei um Daten, welche von den jeweiligen Gebietskörperschaften direkt erhoben werden.

Dies sind zum Beispiel Zähldaten aus automatischen Verkehrszählstellen für den Rad- oder Autoverkehr, oder Daten zu den Ampelanlagen der Stadt Salzburg. Andererseits werden auch Daten zum öffentlichen Verkehr, wie Fahrplandaten und etwaige Echtzeitinformationen bereitgestellt. Es gibt auch Zugang zum Straßengraphen des Landes Salzburg und den jeweils vorhandenen Raumstrukturdaten.

Auch die ASFINAG stellt als Kooperationspartner unseres Mobilitätslabors auf ihrem Autobahnnetz generierte Mobilitätsdaten zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um Daten zur aktuellen Verkehrslage und deren Prognose (Ganglinien, Level of Service, Reisezeiten), geplante und ungeplante Ereignisse wie Baustellen oder Unfälle, Infrastrukturausstattungen wie Verkehrszeichen, Rastanlagen. LKW-Stellplätze. Die Daten können über die Plattform Mobilitaetsdaten.gv.at bezogen werden. Für die Nutzung der Daten in Innovationsvorhaben und spezielle Fragestellungen unterstützen wir Sie gerne.

Darüber hinaus werden über die Dienstleistungen innerhalb des Mobilitätslabors noch speziellere Daten im Bereich zu Fuß gehen, Radfahren und Autoverkehr generiert und für Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt.

Bei Interesse an diesen Datensätzen kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular.